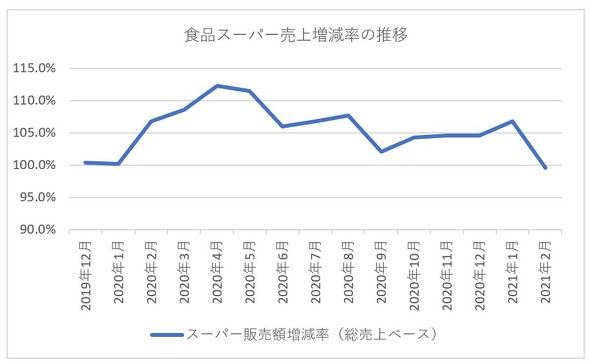

食品スーパー加盟の3協会によるスーパーマーケット販売統計によれば、食品スーパーの売上動向は2020年2月以降、コロナ禍の巣ごもり需要の追い風を受けて顕著な増収基調が続いている。21年2月は既存店ベース98.9%、総売り上げベースでも99.6%と前年を割り込んでいる。

ただ、前年同月における成長率が105.5%とだったことを踏まえれば、長期的にはプラスで推移していることが分かる。コロナ禍制約による外食機会の激減、テレワーク移行による職場需要の減少で落ち込んでいるコンビニエンスストアの売上不振があり、その代替として食品スーパーへの急激なシフトが生じたということは、言うまでもない。加えて、外食を控えるだけでなく、生鮮や加工食品をスーパーで買い、家で調理するという傾向が強くなっているようだ。

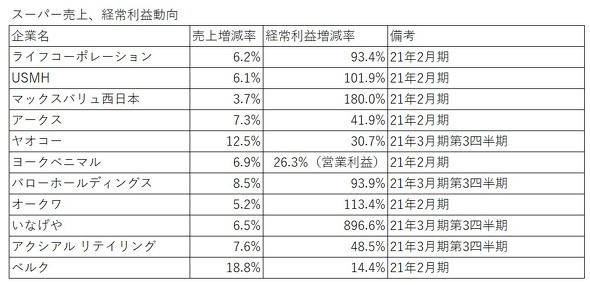

こうした追い風を受けた上場食品スーパー各社は、21年2月期決算発表の時期を迎えたが、軒並み増収大幅増益という結果となっている。昨年の緊急事態宣言下では急激な内食回帰が発生し、店頭ではさまざま商品に欠品が多発するといった混乱も起きた。感染リスクのある中、現場の苦労は大変だったようだが、企業業績としては報われた結果となったようだ。

縁の下の力持ち、「食品卸」の状況はまちまち

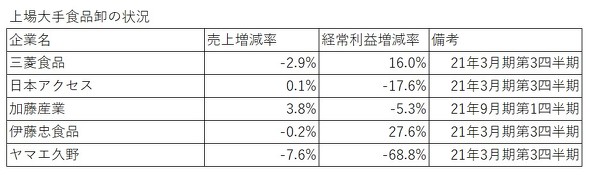

一方、こうしたスーパーの重要なパートナーであり、商品供給を担っている食品卸の状況は様相が異なるようだ。

多くの大手食品卸が売上は減収か微増、収益は各社のチャネル構成によって増減まちまちという結果となっている。おおむねスーパー、ドラッグストアなどが大幅な売上増加ながら、コンビニエンスストア、外食向け卸売業向けが落ち込んだため、その構成によって影響された結果と推察される。いずれにしても、コロナ禍という非常事態の発生によって起こった、チャネルシフトの調整が大変だったことだけは間違いない。

関連記事

国内食品流通において、食品卸の存在感は大きい。地域ごとに多数の小売企業が分散して存在している、という日本の独特の食品流通構造を支えているのは、食品卸が安定的な商品供給機能を提供しているからだといっても過言ではない。例えば、地方の中小スーパーでも大手メーカーのナショナルブランド製品を、当たり前のように店頭に並べられるのは、食品卸の供給網が国内の隅々まで行き届いているからに他ならない。

しかし、人口減少が進む地方を中心に、食品需要も伸び悩みが続いているため、どうしても供給過剰の取引関係となり、食品卸間のシェア競争も激しくなっている。地方ごとの有力企業がいくつかの勢力に分かれて競争する環境下にあるため、食品卸もシェア拡大のためには成長する有力スーパーの取引を奪い合うことになる。「負け組」についていると、何年か後には自社のシェアを急速に落とすことになるからである。

結果として食品卸は、その重要な機能の割に薄利な商売となってしまっており、大手各社といえども、その利益率は極めて低いというのが現状だ。売上数百億円の有力地場スーパーよりも、数千億円から数兆円規模の大手食品卸の方が収益率では劣っているという不思議な状態にもなっていたのである。

POSだけでは不十分な時代が到来

混乱の中ではあるが、食品卸の経営環境に今後大きな影響を与えるような環境変化も見えてきている。コロナ禍を契機としたデジタルトランスフォーメーション(DX)の潮流がそれだ。

既に小売業界においても、POS(販売時点情報管理)で商品動向を把握することで十分だった時代は終わりつつあり、誰がどんなシチュエーションで買ったのかというビッグデータをベースにしたマーケティングの時代に移行しつつある。最近の小売、流通関連のニュースで取り上げられているキーワードとして、店舗のデジタル化、キャッシュレス化、スマホアプリの推進などを頻繁に目にすると思うが、これらは全て顧客の行動とPOSデータをリンクさせることによって、顧客の購買行動をビッグデータとして蓄積するという方向性に他ならない。

近い将来、ビッグデータの分析に基づいたマーケティングが当たり前になれば、デジタルインフラを備えていない小売業は、品ぞろえ、接客、在庫管理などあらゆる局面で競争力が低下することになる。例えれば、有視界戦が一般的だった時代に、相手がレーダーを装備すれば、一気に勝負がついてしまう。闇夜の鉄砲のごときマスマーケティングは、無力化されてしまうのである。

このような時代には、巨大な流通量(情報量)と資金力を持つ大手小売業の存在感は、急速に拡大することになるだろう。そうなると、中堅中小小売が大手に対抗して生きていくためには、食品卸の情報力と連携して自社にも「レーダー」を導入することが必要となるはずだ。

関連記事

こうした状況を見据えて、大手食品卸では「情報卸」化を進める動きが加速している。少し前、日経MJが「日本アクセス、情報も卸す 中小取引先をデジタル化」(21年2月11日)という記事を載せていた。

記事によると、取引先であるスーパーに対して初期投資0円でアプリ開発を請け負い、メーカー側の販促情報をスーパーへ、そしてスーパーのリアルタイム販売情報をメーカーへ仲介するというものだという。これが実現すれば、中堅以下のスーパーの情報武装の軸になることも可能になる。既に京阪神の阪急オアシスで5万5000人がアプリを利用、首都圏のいなげやや北海道のコープさっぽろでも導入実験が始まっているという。日本アクセスに限らず、大手食品卸の将来構想はおおむねこのような情報化が前提だと考えられる。

同記事によれば、ゆくゆくはこのデータを活用して「物流の最適化やメーカーの生産計画にまで役立てられる可能性も秘めている」ということだが、まさにその通りだろう。生産、物流、販売までの関係者を一気通貫でデータが結ぶというサプライチェーンマネジメントが構築されるということであり、卸が提供する製造小売業システムとなることは間違いない。

ただ、中小中堅スーパー側がこの仕組みに乗っかれば万事OKというわけではない。なぜなら、大手小売は店舗のデジタル化(商品、決済以外の顧客行動データのデジタル化)を着実に進めており、この点にもテコ入れをしないと、大手との競争には勝ち得ないからだ。あくまで、こうした仕組みを利用すれば中堅以下のスーパーの中では優位に立てる、という水準であることは付記しておきたい。

また、卸を主語とすれば、こうした流れを強めることで情報を軸に中小スーパーの商流、物流を統合し、大手に伍していける製造小売業のサプライチェーンを構築するということにはなるが、スーパー側の立場からすれば「痛しかゆし」といった側面もある点に注意が必要だ。

関連記事

よく似た仕組みを既に構築しているのが、セブン‐イレブンを始めとした大手コンビニチェーンだろう。このビジネスモデルになぞらえれば、中小スーパーは複数店経営のコンビニ加盟店、食品卸はコンビニ本部ということになり、その関係は対等という前提ではあるが、事実上インフラのほとんどを食品卸に依存するようにも見える。

ただ、幸いにして食品スーパーの売上の半分以上を生鮮品と総菜が占めており、収益のかなりの部分もこの部門が稼いでいる。デジタル化時代の差別化はこのジャンルでいかに消費者の満足度を高められるか、ということになってくるのだろう。これまでも生鮮・総菜の強さが競争力に影響することは経験的にも実証されているが、今後はその実力差が競争力にさらに直結するようになるといえる。

つまり、インフラに漫然と依存する小売は、極めて危険な状況に陥ることになる。情報卸がインフラを提供するのは、「自社の商流を拡大する役割を担うパートナー」だからであって、長期的にシェアを落としていくようなスーパーを応援する義理などない。

実際これまでも、食品卸の逆選別を受けて商品調達が難しくなり、破綻に至ったという地方スーパーも実在する。そこまでいかなくても、インフラ参加企業の有力企業との統合へと誘導されることは十分にあり得るだろう。「そうは問屋が卸さない」という言葉は、昔からそうだったということの名残だ。これから中小スーパーが、自主独立を維持するというのは簡単なことではないのかもしれない。

かつてコンビニが日本に本格的にデビューした1970年代、コンビニ本部が加盟店候補として勧誘したのは、当時、急成長していたスーパーに押されていた個人経営の食品小売店や酒販店だった。50年たった今、「情報卸」本部に勧誘されているのが、かつて個人書店を圧迫していたスーパーだというのも時代の変遷なのだろう。自主独立にこだわって破綻してしまう企業もあれば、コンビニ加盟店として複数店を展開しながら、50年間隆々としている企業もある。「加盟店」になって生き残るか、茨の道の自主独立かは、経営者の選択次第だが、その中間の選択肢はなさそうだ。

著者プロフィール

中井彰人(なかい あきひと)

メガバンク調査部門の流通アナリストとして12年、現在は中小企業診断士として独立。地域流通「愛」を貫き、全国各地への出張の日々を経て、モータリゼーションと業態盛衰の関連性に注目した独自の流通理論に到達。

関連記事

からの記事と詳細 ( 加盟か、独立か? 波乱のスーパー業界、今後は「卸売業」こそがカギを握ると思えるワケ - ITmedia )

https://ift.tt/3xsRzlQ

No comments:

Post a Comment